〔作者简介〕济宁市人大常委会法工委。

〔文章来源〕《备案审查研究》2021年第2期。

感谢作者授权推送。

摘要:备案审查既是我国一项宪法性制度,在维护国家法制统一、监督政府依法行政和保护公民、法人合法权益方面具有重要意义。同时,备案审查又是公共政策合法化中的一项重要监督和救济机制,在政策选择、制定以及效力确认中具有独特作用。虽然地方组织法、立法法和监督法为地方人大备案审查制度的确立提供了法律保障,但随着备案审查工作的深入开展,地方人大也面临着理论和实践方面的困难。为此,需要在理论层面探讨规范性文件的认定、备案审查的性质等问题,在制度构建上完善备案登记、审查程序、审查标准、审查内容等。

关键词:地方人大 规范性文件 备案审查 工作机制

从字面上分析,文件顾名思义指的就是文书或者公文。而规范是指对思维和行为的约束力量,也即群体的行为标准。就此而言,规范性文件这一概念的核心所在就是,以文件的形式所存在并应当被社会群体所遵守的行为准则。何谓规范性文件,目前理论和实务界对其概念的阐发和表述尚未形成通说。广义上是指除宪法和法律外,以下两类文件:一是行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方人民政府规章。这些文件都是我国法的渊源,是我国法律体系的组成部分。二是上述文件之外其他由国家机关制定的决议、决定、命令和司法解释等。这些文件虽然不是我国法的渊源,但也都是普遍适用的。狭义上说,仅指行政立法以外的政府、行政机关制定的规范性文件,也就是通常俗称的“红头文件”。根据立法法有关规定,地方性法规的制定需要经过立法批准方可公布生效,所以地方性法规自然被排除在地方人大备案的范围之外。而政府部门制定的规范性文件,需要向司法行政机关(原政府法制部门)进行备案,原则上不再向人大常委会备案。从这个角度说,地方人大备案审查中的规范性文件,范围则自然缩减了一些。

就此而言:规范性文件,是指在一定行政区域内的有关国家机关依照法定权限和程序制定,内容涉及公民、法人和其他组织权利义务,具有普遍约束力并可反复适用的文件。其具有以下特性:

规范性文件是进行社会管理和经济调控的重要手段,具有普遍约束力,又可以反复适用,如果内容违法,在实施中损害的就不是单独或少数个体的利益,而是整体性、群体性的利益,甚至会影响社会和谐稳定。长期以来,由于片面强调发展需要、管理需要,政府有时以制发文件的方式干预市场交易,侵犯市场主体权益、损害统一市场体系;有时在文件中不适当地增加公民义务,侵犯公民合法权益。通过备案审查,及时、有效地发现并依法予以纠正,可以防止地方保护主义和部门利益倾向;可以防止行政机关越权限制公民权利,不作为、乱作为,自我授权、规避责任,重管理处罚、轻服务保障等现象。该制度的建立还拓宽了公民寻求法律救济的途径,使得公民在寻求司法救济途径无果,并对行政复议审查缺乏信任的情况下,还可以启用规范性文件审查建议权。地方人大常委会规范性文件备案审查制度相较于其他救济途径更为公正,因为权力机关制定的规范性文件可能符合上位法要求,而不顾当地实际情况,导致规范性文件的内容在形式上是合法的,但在情理和执行上是不合理的,很难通过司法途径或者行政复议审查予以纠正,就需要启动合理性审查进行填补。备案审查制度则允许公民在认为此规范性文件可能会损害自身权利的情况下就提出审查,避免了司法和复议附带审查中必须有当事人遭受实际损害的情形。

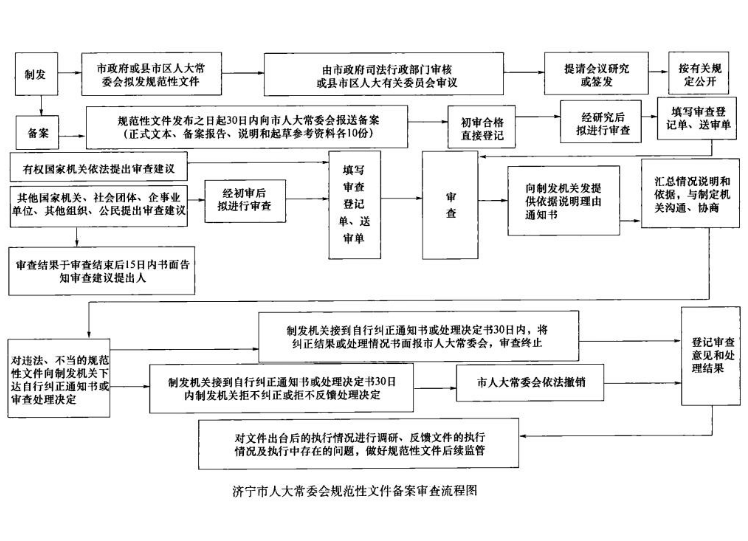

(二)报备工作及其存在的问题

具体到机构的设置来讲,因为有立法权的人大常委会可以在常委会法工委内部设置备案审查专门处室,而没有立法权的地方人大常委会就需要在其内部下设一个专门的备案审查机构,只有这样才能胜任工作。县市区人大常委会应当明确由常委会法工委(法工室)承担备案审查综合机构职能,内部设立备案审查科或法制科,具体承担备案审查、立法意见征集等相关工作。

·END